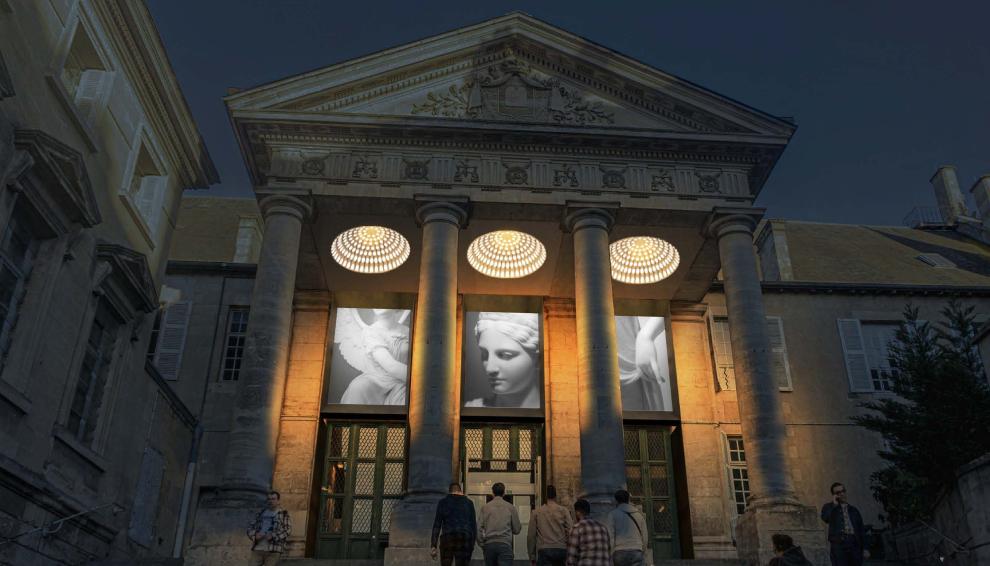

Quel futur pour le Palais et le quartier du Palais ?

Depuis 2016, une vaste réflexion est engagée autour du devenir du Palais et de la réhabilitation de ses 6 000 m². En 2026, débutera la phase 1 des travaux avec pour objectif l'aménagement du contournement, de l'Aula (Grande salle), d'un Café-restaurant et Hôtel, d'espace des associations, d'un grand salon, d'une salle de conférence et d'une salle de réception. Une première étape pour transformer le Palais en un lieu plus vivant et ouvert sur la Ville.

© Visuel : Atelier Novembre / CL Design / 8’18

Nouveaux espaces, nouveaux usages

Des salles d'expositions, de spectacles, un hôtel-restaurant, des espaces associatifs, et une Aula plus accueillante

Sur 6000 m² et plus de 350 pièces, le Palais va être entièrement réaménagé avec pour objectif d'en faire un lieu de vie, un espace partagé où cohabitent culture, patrimoine et convivialité. La Grande salle (Aula) restera un lieu ouvert, point central de ce Palais, dans l'idée d'une place publique couverte permettant à la fois des usages quotidiens tout comme des événements prestigieux.

Découvrez l’agencement et les fonctions de ces nouveaux espaces en cliquant dans le plan interactif ci-dessous :

Un café-restaurant et un hôtel avec Neris Groupe – Roebling Capital

En 2023, la Ville de Poitiers lançait l'appel à projet pour les aménagements intérieurs et l'exploitation du café-restaurant et de l'activité hôtelière prévus dans le cadre de la transformation du Palais. Sélectionné sur des critères tels que la qualité des produits, les services proposés, l'offre tarifaire et la cohérence avec le lieu, le projet de Neris Groupe – Roebling Capital sera proposé au vote du Conseil Municipal du 16 juin 2025. L'établissement, dont l'ouverture est prévue au moment de l'ouverture du Palais mi-2029, propose d'articuler ses activités autour des principes suivants (offre commerciale indicative) :

- Une décoration reprenant certains codes architecturaux du lieu

- Une offre accessible pour les étudiants, familles et touristes

- Trois types de chambres : chambre double « cosy », duplex façon « dortoir », suite

- Une capacité de 14 chambres

- Un concept de "food-court" : lieu de vie rythmé par plusieurs coins restauration et un petit bar / café central

- Ouvert pour le déjeuner, goûter et dîner

- Une programmation événementielle en lien avec l’activité du Palais

- Une terrasse installée au niveau du jardin suspendu, sur le nouveau contournement du Palais

Contourner le Palais permettra d'admirer ses façades, de flâner, de s'arrêter prendre un café en terrasse

L'une des dimensions du projet consiste à révéler le Palais, son architecture, et à le rendre plus visible dans la ville. Des éléments de bâtiments récents de l'ancien palais de justice seront déconstruits afin de révéler des façades, de permettre le contournement du Palais et de favoriser la place de la nature dans la ville. La réhabilitation est un projet global, à la fois architectural, paysager et urbain, qui s’attache à valoriser le centre-ville et à redonner au Palais sa place symbolique, au cœur de la cité.

Découvrez dans le plan interactif ci-dessous, les aménagements extérieurs qui feront le lien entre l'intérieur du Palais et le quartier qui l'entoure :

| 1. Place Lepetit, 2. Parvis d’entrée du Palais 3. Placette supérieure en balcon 4. Passage rouvert 5.Jardin suspendu, terrasses |

6. Escalier historique mis en valeur, nouvelle façade 7. Accès historique depuis l’échelle du Palais 8. Accès élargi depuis l’impasse de la buvette 9. Liaison facilitée vers le Palais depuis la rue du marché Notre Dame 10. Le square J. D’arc, préambule aux visites historiques |

Un Palais ouvert à toutes et tous, et ouvert sur la Ville

Depuis l’annonce, en 2016, du déménagement du Palais de Justice de Poitiers dans de nouveaux locaux, une vaste réflexion est engagée autour du devenir du Palais des Ducs d’Aquitaine et de l’aménagement du quartier qui l’entoure.

La phase de concertation débutée en 2018, suivie d’une étude des publics ont permis de dessiner les enjeux principaux de la réhabilitation de cet édifice emblématique de Poitiers et du quartier qui l’entoure :

Le Projet du Quartier du Palais doit permettre de révéler et de réinventer le Palais, tout en développant un projet urbain connectant le monument à la Ville, visant à changer les regards et les usages.

L’objectif est la construction d’un lieu de débat animé, une véritable porte d’entrée sur le territoire, participant pleinement de la vie culturelle, citoyenne et scientifique, en lien avec les acteurs locaux. Le Palais, lieu vivant et habité, se veut en phase avec les enjeux de la société contemporaine, autour du collectif et du vivre-ensemble.

- Raconter : faire connaître et mettre en récit l'histoire du Palais

- Transmettre : promouvoir la découverte et l'imagination

- Créer : proposer une programmation artistique et soutenir la création

- Faire vivre : créer un lieu de vie ouvert à tous les publics

Un chantier d’envergure

L’atelier Novembre – Architecture : tisser de nouveaux liens urbains

Fort de ses réalisations emblématiques comme le Centquatre à Paris, c’est l’Atelier Novembre qui a été choisi pour mener ce projet ambitieux. Le cabinet d'architecture s’est entouré d’architectes du patrimoine, d'urbanistes, de paysagistes, de scénographes, et d'économistes pour proposer une vision qui s'articule autours de points forts :

"Tissage" serait le mot pour résumer notre projet qui vise essentiellement à tisser de nouveaux liens urbains à partir et au travers du Palais.

Calendrier du projet : des travaux de réhabilitation en 3 phases à partir de fin 2026

2016-2021

Elaboration du projet

A l’annonce du départ des services de la Justice pour un nouveau site, la Ville de Poitiers constitue un Comité de pilotage pour réfléchir à l’avenir du Palais. La Ville devient propriétaire du monument le 1er janvier 2020 et l’ouvre au public. Une équipe d’architectes est choisie en juillet 2021 pour mettre en œuvre le projet de réhabilitation.

2021

Recrutement du maître d’œuvre et début des études de conception

Au terme d’une procédure de dialogue compétitif, la Ville recrute le maitre d’œuvre, en charge de la réhabilitation du monument et de l’élaboration du projet urbain : il s’agit de l’Atelier Novembre. L’Atelier Novembre s’est entouré d’architectes du patrimoine, urbanistes, paysagistes, scénographes, et économistes.

2022

Poursuite des études et diagnostics

L’équipe constituée autour de l’Atelier Novembre (architectes) affine la conception du projet de réhabilitation du monument, avant les travaux (Avant-Projet Sommaire). Plusieurs diagnostics et sondages sont réalisés pour compléter la connaissance du site. Les urbanistes-paysagistes élaborent en parallèle le schéma directeur urbain à l’échelle du quartier.

2024

Curage – Dépollution - Avant-Projet Définitif

2024 : première grande étape du chantier, la phase de curage permet de retirer tous les éléments de second œuvre non porteurs du bâtiment. Cette opération, prévue pour se terminer fin novembre, est accompagnée d’un désamiantage et déplombage. Elle consiste à « déshabiller » le Palais, en supprimant certains éléments non constructifs. Finalisation de l’Avant-Projet Définitif par l’équipe de maitrise d’œuvre. Il a été présenté le 24 janvier 2025.

Début 2025

Avant-Projet Définitif

L’avant-projet définitif, qui fixe les lignes directrices du projet, détaille les plans, le budget et le calendrier, a été validé et présenté le 24 janvier 2025. La demande d’autorisation de travaux, équivalant au permis de construire pour les monuments historiques, a été déposée en avril.

Fin 2026 - Mi-2029

Travaux de réhabilitation du Palais : tranche 1

Le chantier démarre, en différentes phases, espaces par espaces : contournement, Aula, Café-restaurant et Hôtel, Espace des associations, Grand Salon, Salle de conférence, Plateau de réception, bureau des équipes, espaces techniques. Il s’agira aussi de créer un contournement du monument et de révéler sa silhouette en effaçant sur son pourtour, les constructions parasites récentes. Pendant cette période, le site est clos et fermé au public.

2030

Tranches 2 et 3 des travaux

Les travaux des tranches 2 et 3 pourraient avoir lieu après 2030. Travaux de la tranche 2 : Tour Maubergeon, Corps de logis, Boite noire, square Jeanne d’Arc, Grand patio. Travaux de la tranche 3 : place Lepetit. Le Palais pourra rester ouvert au public durant les travaux des tranches 2 et 3.

© Yann Gachet

© Yann Gachet

© Yann Gachet

© Yann Gachet

© Yann Gachet

Les fouilles archéologiques, un préalable indispensable au chantier

Dans le cadre du projet du quartier du Palais, la Ville de Poitiers a conclu une convention de partenariat archéologique avec le Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale (CESCM) de l’Université de Poitiers-CNRS et l’Etat / DRAC Nouvelle-Aquitaine pour un projet de recherche autour du Palais. Les résultats de ces recherches alimentent le projet de réhabilitation du monument, et offrent une formidable occasion d’approfondir la connaissance du site, mais aussi plus largement de l’architecture civile médiévale.

© Yann Gachet

© Éloïse Picquet-Billaudeau

© Éloïse Picquet-Billaudeau